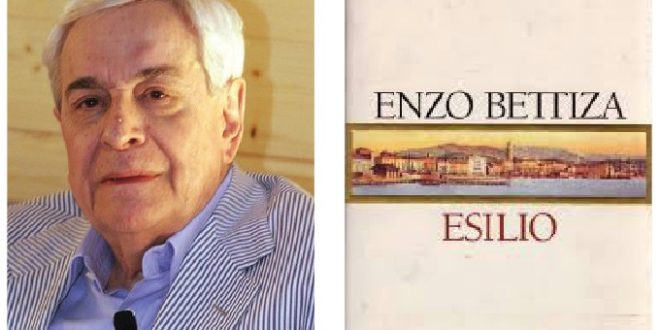

La famiglia, le cucine, la guerra, il ritorno e l’epilogo costituiscono i capitoli conclusivi del romanzo di Enzo Bettiza.

La famiglia.

In questo capitolo, l’autore rievoca le figure dei suoi antenati dal ramo paterno. Il nonno Pietro “Era l’esponente di maggiore spicco nella succursale spalatina del partito viennese di Lueger, di cui curava gli interessi e il radicamento elettorale anche nel resto della Dalmazia austriaca. Si badi bene soltanto austriaca, non austroungarica, come sarebbe piaciuto invece ai dalmati croati, desiderosi di staccare la Dalmazia dal legame diretto con Vienna per unirla alla Croazia dipendente da Budapest” (pag. 176 – 177). Questo legame non gli impediva tuttavia di avere rapporti con “Bajamonti, il sindaco risorgimentale della città e appoggiare tutte le associazioni che erano covi italianeggianti e autonomisti, nel senso che perseguivano una politica di disturbo, mista all’irredentismo mazziniano e di austriacantismo asburgico, sostanzialmente volta a mantenere la Dalmazia autonoma dalla Croazia e dall’Ungheria e legata a doppio filo all’Austria” (pag. 177).

Altro antenato di questa galleria di personaggi è il bisnonno Marino, fondatore dell’impresa di costruzioni, di cui Enzo Bettiza utilizza un’interessante osservazione autobiografica, trascritta nel suo testo originario: “La nostra famiglia, Dia sa come, è diventata nell’Ottocento uno scampolo esotico e lontano della grande rivoluzione economica e tecnica importata sul continente dall’Inghilterra. Lo è diventata, però in singolare contrasto con tutte le analisi e prognosi del prof. Marx. Il teorema marxista difatti, mentre assegna un ruolo trainante nell’evoluzione del capitalismo alle nazioni più progredite dell’Occidente, degrada invece a una funzione negativa, quasi di freno feudale, le nazioni minori immerse nella palude di questo anacronistico impero semi orientale governato dagli Asburgo” (pag. 180- 181). La fabbrica dei Bettiza impiantata a Spalato, secondo tutte le tecnologie e i modelli di produzione propri delle migliori industrie inglesi, smentiva l’analisi di Marx. Più volte il professore era stato invitato a Spalato per vedere di persona il modello spalatino. Venne impedito dalla malattia e dalla morte.

Bettiza risale poi al trisavolo Girolamo Smacchia Bettiza, l’iniziatore delle fortune dei Bettiza in terra dalmata, quando la Dalmazia e la sua costa divennero parte integrante delle nuove province illiriche. “Il padre del bisnonno Marino, il trisavolo Girolamo, avventuroso uomo d’armi e di commerci che esibiva un sonoro doppio cognome patrizio, Smacchia Bettiza, era riuscito non si sa come a conquistare la fiducia dei francesi ottenendo l’incarico di vicetesoriere, praticamente di cassiere, dell’armata di Dalmazia comandata da Marmont.

Questo giovane e ambizioso generale, personaggio tipicamente stendhaliano, che dopo Wagram verrà eletto da Napoleone al grado di maresciallo, aveva di fatto avocato a sé gran parte dei poteri del governatore imperiale Dandolo, residente a Zara. Diventato il vero seppure discusso padrone della regione, il generale sentì la necessità di affidare la gestione corrente delle finanze della sua armata a un nativo che fosse non solo sveglio e competente, ma anche esperto in opere di costruzione” (pag. 181).

Il trisavolo Girolamo Smacchia Bettiza è l’uomo giusto per il generale Marmont “che voleva fare della Dalmazia una provincia esemplare tanto dal punto di vista strategico quanto estetico; lui che aveva eletto la bellissima Ragusa a sua lussuosa dimora regale, vagheggiava di trasformare l’intera costa dalmata in una Costa Azzurra fortificata, munita di caserme confortevoli, bagni turchi, locande accoglienti, comode poste per diligenze e compagnie a cavallo”. Venezia, repubblica talassocratica, si era servita di vie marittime per i propri commerci. Non aveva mai pensato di ricoprire il lungo litorale adriatico con una decente rete stradale. Il generale Marmont trova in Girolamo Smacchia Bettiza l’esecutore materiale del progetto. Il trisavolo di Enzo Bettiza finanzia la costruzione della strada con i soldi francesi. Conflitto di interessi si direbbe oggi, sì perché Girolamo era il tesoriere dell’armata francese e l’appaltatore dei lavori voluti dal generale francese. L’armata francese in Dalmazia era un pozzo senza fondo. Eugenio di Beauharnais, figliastro di Napoleone, dal quale Marmont riceveva ordini, rimproverava regolarmente i costi eccessivi. Il generale faceva orecchie da mercante. Andava avanti per la sua strada, anche quando Beauharnais, su pressione dello stesso Napoleone. lo invitava a “verificare se non ci fossero violazioni di cassa”, date le spese esorbitanti. Napoleone si ricrede quando viene a sapere che in un anno, dal 1807 al 1808, “ricalcando l’antico tracciato romano, i soldati francesi e i manovali arruolati dal mio antenato, avevano esteso per le piane e le aspre montagne illiriche un cordone stradale lungo più di trecento chilometri, conferì immediatamente a Marmont il titolo di Duca di Ragusa” (pag. 184).

Le fortune del trisavolo Girolamo furono le stesse del generale Marmont. Venne premiato e incoraggiato all’incremento del già suo cospicuo patrimonio familiare. “Grandi elogi ed incensi piovvero sul suo capo dopo un fatto d’armi, modesto ma tipicamente balcanico. L’eterogeneo esercito di genieri, fanti, gendarmi, manovali, manovalesse e vivandiere, guidato per centinaia di chilometri dal trisavolo nella costruzione della strada napoleonica, era giunto con le sue salmerie di muli e di cariaggi in prossimità del Montenegro: i lavori avrebbero dovuto arrestarsi e chiudersi entro i crepacci del fiordo di Cattaro” (pagg. 185- 186). Il trisavolo, nel corso di una cruenta battaglia contro i montenegrini, spalleggiati dai russi in funzione antifrancese, fece scudo con il proprio corpo alla cassa del reggimento. Estrasse la pistola e freddò con un colpo un ufficiale cosacco. I banditi, privati del loro capitano di ventura e presi dal panico, si dileguarono tra le forre da cui erano spuntati. L’episodio valse al trisavolo un tributo di onori e accrebbe ancor più le proprie ricchezze.

Le cucine.

Scrive Enzo Bettiza: “Ero già abbastanza grande il giorno in cui domandai a mia madre, a bruciapelo, quale fosse stata la cosa che l’aveva impressionata di più trasferendosi dall’abitazione dei suoi genitori nella casa di mio padre. Lei per un attimo restò pensierosa e perplessa. Poi senza esitazione, mi rispose: la cucina” (pag. 209). La cucina era l’ambiente più vasto e più fervido di tutta la casa. L’autore così passa in rassegna tutti i “rituali” che vi venivano svolti e i piatti preferiti dai suoi genitori: l’odojak (maialino da latte) e quelle che Vincenzo Bettiza chiamava “le cinque sinfonie culinarie più maestose”: sarma, scorpena, lepre, beccaccia e pastizada. La cucina di casa Bettiza, in ragione della storia e della posizione geografica della Dalmazia, aveva contaminazione venete, triestine, slovene, turche, balcaniche, ungheresi, viennesi, perfino ebraiche come la panada, densa minestra color verde cupo fatta con pane raffermo e foglie di lauro” (pag. 214).

La preparazione dei piatti avveniva con la supervisione delle cuoche più anziane; tra queste spiccava “Luce Lisac, in traduzione italiana Lucia Volpe, per circa quarant’anni al fedele servizio delle salmerie familiari. Era una donna mite, segaligna, ostinata e religiosa, munita però, in armonia somatica col cognome, di due perforanti occhi volpini. Era una popolana, nata nello spalatinissimo borgo Lučac. Vergine e zitella non aveva mai sfiorato un uomo, né in gioventù né durante la mezza età” (pag. 210). Credette di aver trovato l’uomo della propria vita in età avanzata. Fu una scelta sbagliata. Le dilapidò tutto. Visse di stenti. Enzo Bettiza la incontrò per caso diversi anni dopo la seconda guerra mondiale, durante un suo breve soggiorno estivo a Spalato. Era seduta su una rudimentale sedia di paglia, sola e smemorata. Riconobbe Bettiza, e, dopo averlo abbracciato gli disse: “Come sono stata stupida a lasciare la vostra casa. Chi è nato nel dolore non dovrebbe mai cercare la felicità, poiché quella che trova è un dolore ancora peggiore” (pag. 211).

All’età di cinque anni, Enzo consumava i suoi pasti in cucina in compagnia dell’agnellino Gašo, che portava anche a passeggio per la città con la balia tenendolo al guinzaglio. Ad un certo punto i genitori del bambino, trovando la cosa indecorosa, fecero macellare Gašo, cosa che provocò al piccolo Enzo uno choc. La compagnia di Gašo occupa un posto di primo piano nell’intero capitolo (pag. 255- 275).

La guerra.

E’ il capitolo centrale del romanzo, dove Enzo Bettiza ricorda i due tempi della guerra, quello breve del 1941 con l’occupazione militare della Jugoslavia per opera delle forze dell’Asse, e quello che si protrasse fino all’8 settembre 1943 con la dissoluzione dello Stato Italiano. Il regime fascista che si era spinto verso una italianizzazione della Dalmazia è chiamato ben presto a pagare il conto. Savo, il federale, zelante fascista, viene ucciso in un attentato dal giovane comunista slavo Čerina. Enzo entra in grande confidenza con Frano Sentić, miglior amico dell’attentatore, come gli viene successivamente rivelato. Frano è un giovane croato che si è costruito una grande cultura da autodidatta grazie alle carte appartenute allo scrittore Tin Ujević, che aveva abitato presso la sua famiglia. Frano accumula grandi guadagni col mercato nero, rivendendo le merci, acquistate a Spalato, nei villaggi della Bosnia e dell’Erzegovina. Enzo dal canto suo si appassiona alla pittura e al gioco d’azzardo, arrivando a compiere piccoli furti in casa. Nei primi anni del dopoguerra, ridotta in ristrettezze economiche la propria famiglia, lo scrittore farà molti lavoretti precari, prima di diventare giornalista e scrittore di successo.

In un attentato terroristico nel 1942 muore Piero, figlio dello zio Marino, per una bomba esplosa durante il concerto di una banda musicale; solo dopo molti anni Enzo scopre che suo cugino era l’attentatore. Un’altra vittima del terrorismo è il dottore croato Račić, sostenitore dell’idea di una Jugoslavia a guida serba, che viene trovato in un lago di sangue da Vincenzo Bettiza sulle scale di un palazzo.

Il ritorno

L’autore fa ancora il paragone tra i tempi della seconda guerra mondiale e quelli della recente guerra in Jugoslavia. In occasione dei suoi ritorni nella città natale rincontra l’amico Frano, col quale si mette a rievocare i tempi andati. Un altro personaggio col quale s’intrattiene, malgrado abbia avuto con lui anche degli scontri di natura professionale, è lo scrittore Milienko Smoje. L’incontro con lo storico locale, di origine russa, Anatolij Kudrjavcev fa dire che per preservare l’integrità di Spalato ci vorrebbe una “dittatura municipale” ispirata a quella dell’antico sindaco Antonio Bajamonti.

Epilogo

L’autore prende in considerazione le conseguenze psicologiche dell’esilio e lamenta come in Italia ci sia una concezione distorta della storia recente della Dalmazia. Rievoca poi la nascita della città di Spalato e fa notare come anche l’imperatore Diocleziano in fondo si fosse imposto un volontario esilio. Dichiara infine che comprese di essere un esule quando, una sera del 1945, dalla nave che portava lui e la sua famiglia verso l’Italia, vide allontanarsi le luci della città natale: “Il peschereccio, schiacciato dal peso di quell’umanità fuggitiva, levò le ancore e puntò la prua su Bari. Fino all’ultimo io guardai l’amico (Frano) che, in piedi sul molo, senza mai agitare la mano, diventava via via sempre più minuto, più fragile, più evanescente. Quando si ridusse a un grigio puntolino nell’azzurro, capii che il mio esilio era davvero incominciato” (Pag. 467). •

La Voce delle Marche Periodico di informazione e cultura della Diocesi di Fermo fondato nel 1892

La Voce delle Marche Periodico di informazione e cultura della Diocesi di Fermo fondato nel 1892